Darüber, wann und wie die Trümmer der Wehrmachtsanlagen entfernt wurden, ist nichts bekannt.

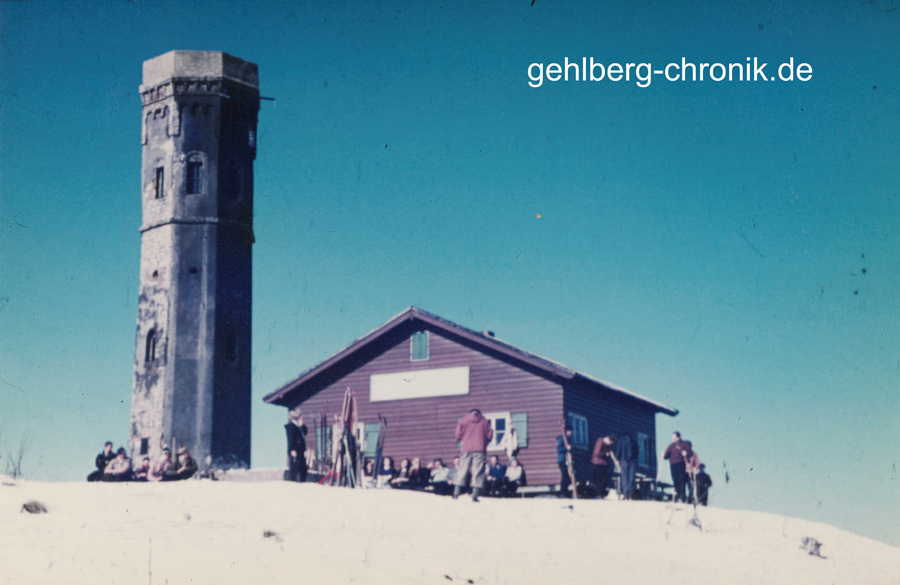

Erst 5 Jahre nach Kriegsende (1950) wurde auf dem Schneekopf anstelle des gesprengten Gebäudes von den Gehlberger Bürgern ein Holzhaus im Rahmen des „Nationalen Aufbauwerkes“ errichtet. Das sogenannte „NAW“ war eine Aktion, in welcher die Bürger aufgerufen wurden, „freiwillig“ und ohne Entlohnung gemeinsam nach Feierabend oder am Wochenende Arbeiten für gemeinnützige Zwecke, sogenannte „Aufbaustunden“ zu verrichten. Das o. g. Gebäude hieß „Gehlberger Hütte“ und diente als Raststätte für die in zunehmendem Maße zum Schneekopf wandernder Touristen und als Starterhäuschen für die alpinen Skiwettkämpfe auf der Abfahrtsstrecke hinab in den Schneetiegel.

Zur Gehlberger Hütte hat Wolfgang Scheidt folgende Informationen:

Abb. 1951-012 |

Abb. 1957-003

Vorne die 1950 gebaute Hütte, dahinter der 1957 begonnene Anbau.

|

Abb. 1957-004 Der Anbau (im Bild rechts) mit seinem Witterungsschutz aus Reisig.

|

Abb. 1951-025

Abb. 1952-006 ca. 1952

|

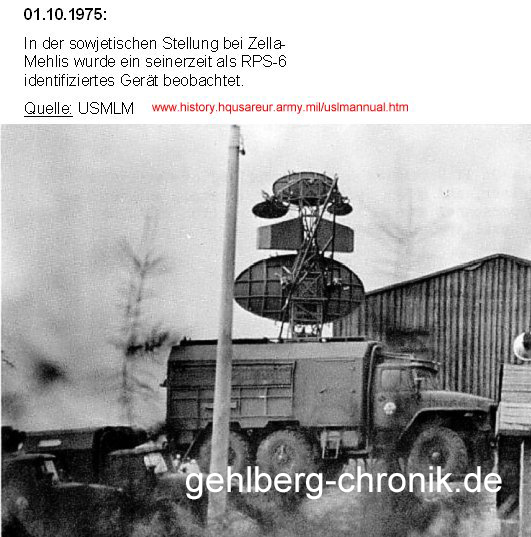

Am 01.03.1960 wird der Schneekopf zum militärischen Sperrgebiet. Die Torgauer Brigade der Sowjetstreitkräfte betrieb dort einen wichtigen Horchposten gegenüber der NATO. 2)

Abb. 1965-004 |

Abb. 1963-009 Abb. 1963-009Das Bild ist ca. Anfang/Mitte der 60er-Jahre entstanden. Zum Leidwesen der Förster gab es nicht nur Schweine als "Selbstversorger", sondern auch die Wachhunde.

|

Abb. 1975-002 |

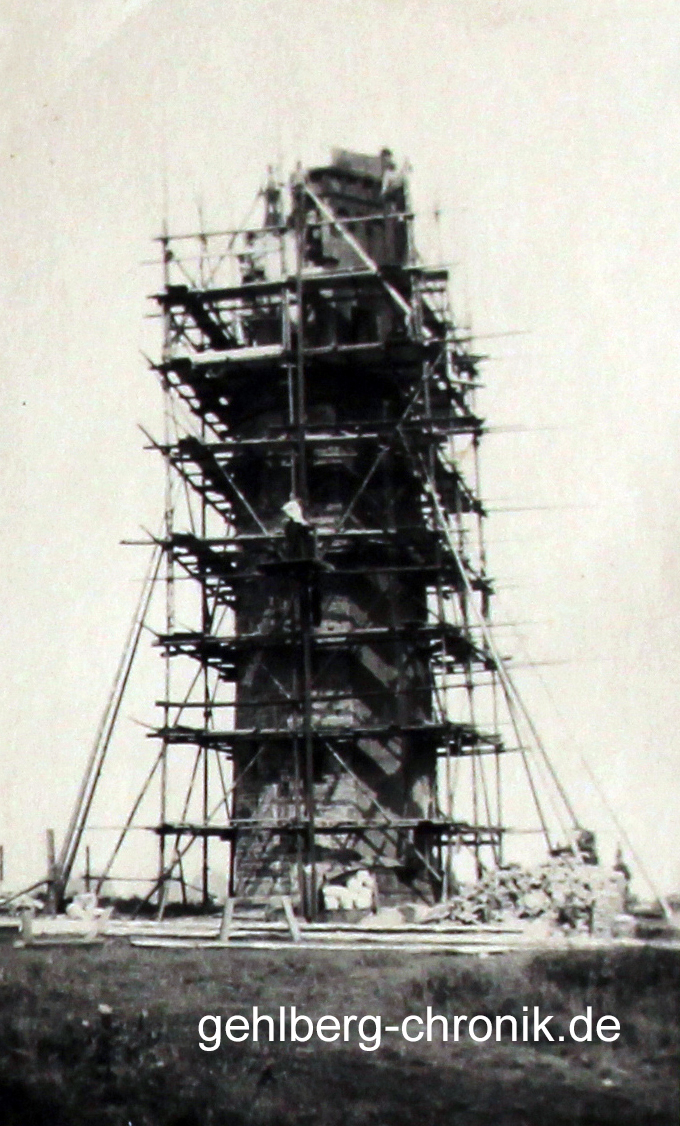

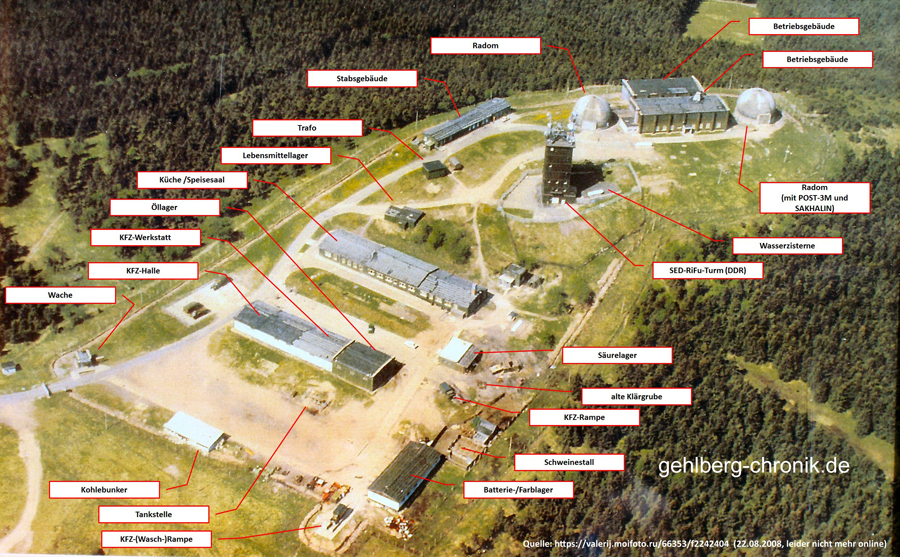

Am 18.08.1970 wurde der 1852 erbaute und 1951 instandgesetzte Schneekopfturm gesprengt. Damit wurde Platz für umfangreiche Baumaßnahmen der Sowjetarmee auf dem Schneekopf geschaffen. Es entstanden zwei große Radome, in welchen die mobilen Radaranlagen witterungsgeschützt untergebracht wurden. Die Barackenunterkünfte etc. wurden teilweise durch feste Bauten ersetzt. Diese Baumaßnahmen zogen sich über eine längere Zeit dahin, in der Militär-Lkws der Sowjetarmee Zementladungen vom Bahnhof Gehlberg zum Schneekopf brachten. Dabei fiel es nicht auf, wenn die ein oder andere Ladung ihr eigentliches Ziel nicht erreichte. Mit ein paar Flaschen Schnaps konnte mancher Gehlberger Hausbesitzer seinen akuten Baustoffmangel beheben.

Abb. 1986-002 |

Abb. 1986-003 Abb. 1986-003 |

Die politischen Veränderungen 1989/90 hatten zunächst nur bescheidene Auswirkung hinsichtlich der Nutzung des Schneekopfs. Er blieb unverändert militärisches Sperrgebiet. Allerdings reduzierte sich dieses auf die Umzäunung des Bergplateaus.

Am 26. Juli 1990 gründete sich der Schneekopfverein Gehlberg e.V. und begann mit der Vorbereitung des Jägerstein-Festes. Den Jägerstein hatte man bereits am 7. Juli vom Rennsteig wieder zum Schneekopf umgesetzt. Allerdings erhielt er einen provisorischen Platz, weil der historische Standort sich innerhalb des (bis 1994 existierenden) militärischen Sperrgebiets der Sowjetarmee, später GUS-Truppen, befand. Der Jägerstein stand ursprünglich östlich der Bergkuppe. Mit der Einrichtung des Sperrgebietes 1960 war er für die Gehlberger nicht mehr erreichbar. Deshalb hatte man ihn in Richtung Rennsteig neben die Oberhofer Chaussee, etwa dorthin, wo heute die Zufahrt zum Schneekopf mündet, versetzt.

1993 sanierte und modernisierte die Telekom ihren Turm umfassend. Nach außen sichtbar wurde dies durch den ringförmigen Antennenträger. 1)

Die letzten russischen Soldaten, die am 14. Juni 1994 Thüringen verlassen haben, waren die 50 Soldaten vom Schneekopf. Bereits am 15.02.1994 war die Liegenschaft auf dem Berg an die deutschen Behörden übergeben worden.

|

Abb. 1994-007 |

|

|

Abb. 1994-009 Abb. 1994-009Foto vom 15.02.1994 ... um die Hinterlassenschaft der Sowjetarmee zu besichtigen. |

Weit bevor die russischen Truppen den Schneekopf verließen, machte man sich Gedanken über das zukünftige Aussehen und die Nutzung des Schneekopf. Aus dieser Überlegung heraus war deshalb auch der Schneekopfverein entstanden. Es war klar, dass die Gestaltung und Entwicklung des Gehlberger Hausbergs keinesfalls durch die Gemeinde alleine zu bewerkstelligen war. Die LEG (Landesentwicklungsgesellschaft) sprach sich für einen Aussichtsturm mit angeschlossener Gastronomie und einen Schlepplift zum Gipfel aus.7)

Am 04.08.1995 waren die Amateurfunker von der Wetterstation an der Schmücke zum Schneekopfturm umgezogen. Fortan sendeten sie unter dem Rufzeichen „DB0THA“. (mehr unter www.schneekopfrelais.de) 3)

Am 19.06.97 wurde der Jägerstein wieder ein seinen historisch korrekten Platz versetzt. Zudem wurden durch den Schneekopfverein Sitzgruppen um den Stein herum aufgebaut.

Seit 1998 häuften sich Medienberichte, welche von Thüringens erstem Tausender sprachen. Gemeint war damit die Idee, den Schneekopf mit dem Tunnelabraum der Autobahn 71 von seinen 978 auf 1000 Meter aufzuschütten. Eifrigster Fürsprecher dieser Idee war der damalige Minister Trautvetter.

Am 3. und 4. Juli 1999 gab es das erste "Gipfeltreffen" auf dem Schneekopf. Es wurde in den Folgejahren zur Tradition, dass dieses immer am ersten Juli-Wochenende stattfindet.

Abb. 1999-002  Abb. 1999-003 |

Abb. 2006-001 Am 22.07.2006 mit dem Motorsegler über dem Schneekopf.

|

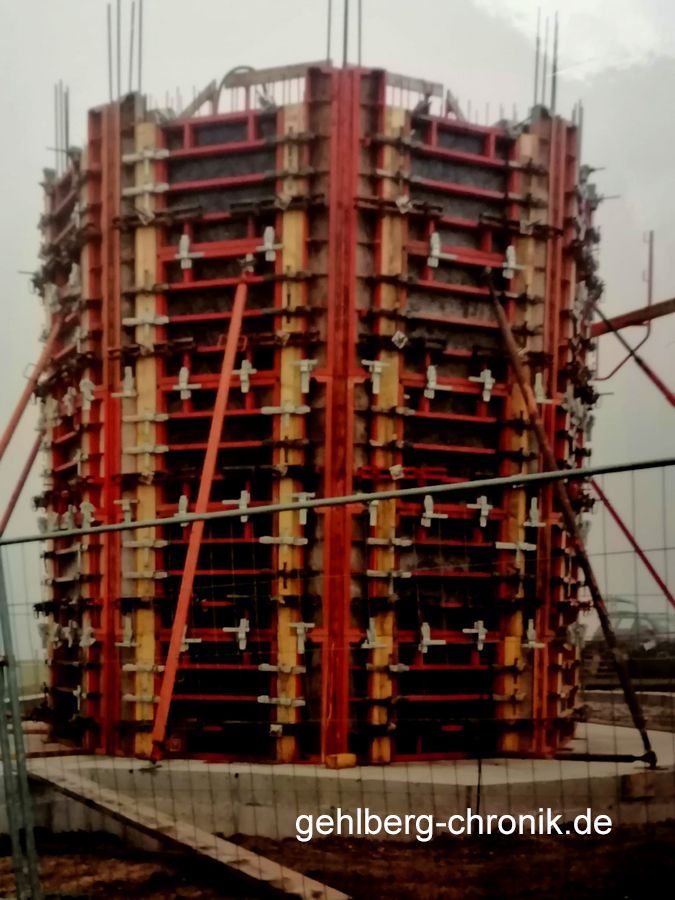

Abb. 2007-002 Am 15.06.2007 erfolgte die Grundsteinlegung für den neuen Aussichtsturm.

|

Abb. 2007-003 Oktober 2007 |

Abb. 2007-001 Abb. 2007-001Der Turm beginnt zu wachsen.

|

|

Abb. 2008-003 |

Abb. 2008-001 Am 22.06.2008 wurde der neue Aussichtsturm offiziell eingeweiht.

|

|

Abb. 2008-005 |

Abb. 2016-002 „Neue Gehlberger Hütte“ am Fuße der beiden Türme (Foto von 2016)

Wirtsleute sind Katrin und Thomas Schmidt aus Gehlberg.

|

Vom 30.09.2010 stammt eine „Machbarkeitsstudie Schneekopfbahnen am Schneekopf im Thüringer Wald“. Auftraggeber war das Landratsamt Ilm-Kreis, vertreten durch Landrat Kaufhold (CDU). Nach dieser sollten am Schneekopf und bei Gehlberg mehrere Skipisten entstehen, welche teils durch Seilbahnen erschlossen und künstlich beschneit werden sollten.8) Diese Idee war selbst in Gehlberg keineswegs unumstritten.

Im Mai 2012 wurde Petra Enders (Linke) Landrätin des Ilm-Kreises. Diese erteilte den Ambitionen auf ein Skizentrum am Schneekopf eine Absage und berief sich dabei auf die rechtlichen Bestimmungen des Trinkwasserschutzes.

2012 gab Manfred Kühn seine Tätigkeit als Turmwärter aus gesundheitlichen Gründen auf. An seine Stelle trat ab 01.05.2012 Wolfgang Schramm.

Abb. 2012-002 Manfred Kühn, der 2012 in den Ruhestand ging

|

Abb. 2012-004 Abb. 2012-004Wolfgang Schramm, der an die Stelle von Manfred Kühn trat

|

Abb. 2012-001 Bodo Henke (links) war seit 2008 Turmwärter. Er und Wolfgang Schramm haben die „Schneekopf-Prinzessin“ von 2012 in ihre Mitte genommen.

|

|

|

2018 wurden die Turmwärterstellen aus Kostengründen gestrichen. Ein Drehkreuz, welches bereits zur Turmeröffnung da war, sich aber nicht bewährt hatte, wurde wieder ertüchtigt. Die Personaleinsparung hatte zur Folge, dass nun die Nebeneinnahmen durch Souvenirverkauf wegfielen, der Turm extra zu reinigen und täglich auf- bzw. abzuschließen war. Die schlimmste Folge war die jetzt sprichwörtliche Unpersönlichkeit.

Abb. 2012-003

Die beiden letzten Turmwärter: Wolfgang Schramm und Bodo Henke

|

| 1. | Karl Machalett | ca. 1852 - 1875 |

| 2. | Vollrath | bis 1936 |

| 3. | Paul Teichmüller | 1937 - 1939 |

| 4. | Ernst Machalett (Schneiders Ernst) | 1950 -1958 |

| 5. | Manfred Kühn | 2008 - 2012 |

| Bodo Henke | 2008 - 2018 | |

| 6. | Wolfgang Schramm | 2012 - 2018 |

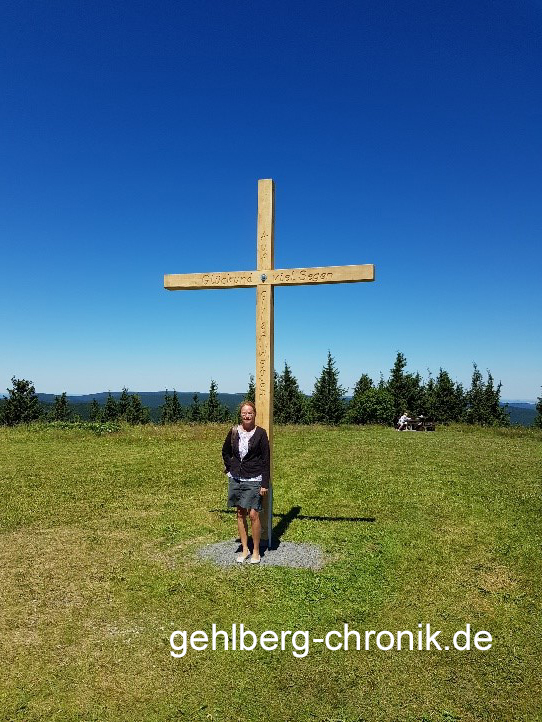

Abb. 2018-001 Abb. 2018-001 |

7) TA . 12.07.1996 . Schneekopf gehört wieder dem Land

8) Landratsamt Ilm-Kreis . 30.09.2010 . Machbarkeitsstudie Schneekopfbahnen am Schneekopf im Thüringer Wald

Abb. 1994-008

Abb. 1994-008

Abb. 2016-003a

Abb. 2016-003a