Abb. 1946-001 Abb. 1946-001 |

Am Morgen des 9. April 1945 rückten amerikanische Truppen in Gehlberg ein. (Nicht geklärt werden konnte von den Autoren die Aussage eines anonym bleiben wollenden Einwohner des Ortes, wonach Stollberg, der „Zamt“ und ein „Deeg“ genannter Bürger dem Amerikanern entgegen gegangen seien.)

Abb. 1934-005 Abb. 1934-005v.l.n.r.: Albin Stollberg, Deeg, Oskar Hartwig II (Zamt)

|

Als Sofortmaßnahme gegen die Plünderungen und den Vandalismus ordnete die Besatzung für alle Einwohner eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf den Ortsbereich sowie eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 8 Uhr an. Wer diese Anweisungen missachtete, lief Gefahr, von Posten oder Patrouillen erschossen zu werden. Ferner musste die Bevölkerung alle Rundfunkempfänger, Fotoapparate, Ferngläser und sonstige optische Geräte entschädigungslos abliefern. Die Mitglieder der SA wurden beauftragt, unter Leitung ihres Truppenführers H. die wenigen in der Nähe Gehlbergs liegenden deutschen Gefallenen zu begraben. Diesen gerade für sie moralisch durchaus gerechtfertigten Auftrag führten die SA-Leute aber in beschämender und schlechter Weise aus. So wurde z.B. ein Grab auf dem Steinigen Hügel aus Bequemlichkeit von ihnen derartig flach ausgehoben, dass Wildtiere Teile des Leichnams mühelos freischarren und benagen konnten. Auch machten sich die SA-Männer nicht die Mühe, Ausweispapiere der Gefallenen sicherzustellen, die keine Erkennungsmarken trugen. Als man die Toten nach Jahren zwecks Umbettung exhumierte, waren die Personalpapiere leider schon verrottet und eine Identifizierung nicht mehr möglich. Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit einiger Gehlberger SA-Leute vergrößerten damit ganz unnötig das Heer derjenigen Menschen, die niemals etwas über das Schicksal ihrer vermissten Angehörigen erfuhren und noch jahrelang vergeblich aus deren Heimkehr warteten.

Die Amerikaner verhafteten den hiesigen Ortsgruppenleiter der NSDAP, den Fabrikanten Emil Gundelach. Er wurde in das Gebiet der späteren Bundesrepublik verbracht. Gundelach war ein ruhiger und gutmütiger Mensch. In seiner Funktion als Ortsgruppenleiter hatte er sich nicht nur aller Repressalien gegen politisch Gegner des Regimes enthalten, sondern nachweislich sogar Denunziationen anderer Personen gegen solche Einwohner bewusst überhört, nicht weitergeleitet bzw. im Sande verlaufen lassen. Seine Verhaftung ist insofern von Bedeutung für die Ortsgeschichte, als sie das Ende des Familienbesitzes der unteren Glashütte einleitete. E. Gundelach gründete nach seiner Freilassung eine Glasfabrik in Westdeutschland, ging aber bald in Konkurs. Er kehrte nach Thüringen zurück und lebte bis zu seinem Tode in Rudolstadt.

Durch den Einmarsch der Amerikaner erlangten die als „Fremdarbeiter“ in Gehlberg beschäftigten Arbeiter natürlich ihre Freiheit und Freizügigkeit wieder. Sie begaben sich sofort unter die Obhut der Besatzungsmacht und erhielten den Status von „displaced persons“. In vielen Orten Deutschlands rächten sich diese Leute für die erlittenen Drangsale durch Plünderungen und Gewalttätigkeiten. In manchen Gegenden kam es dabei vorübergehend zu einer Terrorisierung der Bevölkerung mit Raub und Mord. Aus Gehlberg ist aus der Zeit während des Krieges auch ein Zwischenfall bekannt, bei dem ein ausländischer Arbeiter zu Schaden kam. Angeblich sei ein Fremdarbeiter geflohen, als er bei dem Versuch ertappt wurde, sich ein Huhn zu stehlen. Am darauffolgenden Morgen saßen in Begleitung von Landesschützen zwei Fremdarbeiter auf einer Bank in der Bahnhofhalle. Der eine hatte eine Wunde am Bein, und auf dem Boden befanden sich Blutflecke. Als der Zug einfuhr begaben sich alle auf den Bahnsteig. Hierzu musste der verletzte Arbeiter von dem gesunden auf dem Rücken getragen werden. Nach dem Kriege konnte nichts über das weitere Schicksal des verwundeten Mannes ermittelt werden. Es hieß lediglich, dass der Fremdarbeiter von einem zweier Gehlberger SA-Leute angeschossen wurde, die sie in der Nähe des „Langerain“ gestellt hatten. Die Angelegenheit wurde (wie so viele Verbrechen der NS-Zeit) nie aufgeklärt, hatte aber ein tragisches Nachspiel, weil später irrtümlich ein nachweislich völlig unbeteiligter Gehlberger Einwohner als Täter verhaftet und arretiert wurde.

Nach einigen Tagen holten die US-Soldaten den Bürgermeister Wiegand mit einem Jeep ab. Die seltsame Fahrt, deren wirklicher Zweck nicht ergründet werden konnte, mag als Beispiel für die Konzeptionslosigkeit der Besatzungstruppen hinsichtlich der Regelung ziviler Belange gelten:

Am 8. Mai brach das „Dritte Reich“ durch die bedingungslose Kapitulation seiner Wehrmacht endgültig zusammen. Für die Gehlberger, die schon seit einem Monat unter fremder Besatzung lebten, änderte sich hierdurch zunächst gar nichts. Weiterhin ruhten Bahn, Post und alle Betriebe, gab es weder Strom noch Gas. Ganz vereinzelt kehrten ehemalige deutsche Soldaten zurück, aber nur solche, die entweder aus einem Lazarett entlassen worden waren, sich der Gefangennahme entzogen hatten oder aus Gefangenenlagern entfliehen konnten. Sie fanden ihren Heimatort zwar in beschädigtem aber immerhin schon weitgehend aufgeräumtem Zustand vor. Längst hatten die Frauen, Kinder und nicht mehr zum Kriegsdienst eingezogenen älteren Männer Straßen und Grundstücke von den durch Artilleriebeschuss herabgefallenen Schiefern, Glasscherben und Gebäudetrümmern gereinigt, die Dächer notdürftig ausgeflickt und die zerstörten Fensterscheiben durch Pappe oder Holz mit eingesetzten kleinen Gläsern aus Bilderrahmen ersetzt. Es sollte aber noch Jahre dauern, bis alle Schäden wieder ganz behoben werden konnten, denn das hervorstechendste Merkmal der Nachkriegszeit hieß „Mangel“. Es fehlte nicht nur an Baustoffen und Transportmitteln für den Wiederaufbau, sondern an allen Dingen des täglichen Bedarfes, ganz besonders aber an Lebensmitteln. Allerdings hatten sich die Menschen schon während des Krieges an den Mangel gewöhnt und entsprechend darauf eingestellt. Selbst winzige Flächen nutzten sie zum Gemüse- und Kartoffelanbau, fütterten mit Abfällen Kaninchen und anderes Kleinvieh schlachtreif, verarbeiteten Wildfrüchte zu Speisen und stellten mit ausgeklügelten Rezepten Ersatznahrungsmittel her. Durch strenge Durchsetzung des Bezugsschein- und Kartensystems als „Ersatzwährung“ hatte das NS-Regime die seit Jahren verdeckt existierende Inflation unterdrückt und der Bevölkerung ein Minimum an Lebensmitteln und Bekleidung zu den Preisen von 1944 zugeteilt. Da nun die zertrümmerte Wirtschaft die zur Überwindung der Geldentwertung notwendigen Waren nicht herstellen konnte, musste die Rationierung noch lange nach dem Kriege aufrechterhalten werden. Die Konsequenzen der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage ließen sich aber wegen des Zusammenbruchs der staatlichen Autorität nicht mehr aufhalten. Der in Ansätzen verdeckt schon vorher vorhandene Schwarzmarkt- und Tauschhandel blühte in den Städten sehr schnell auf. Das Land folgte etwas später nach, weil die dazu erforderliche Freizügigkeit zunächst durch die Besatzungsmacht eingeengt war und die Eisenbahnen noch nicht wieder fuhren. Walddörfer wie Gehlberg waren von den Gebieten, in denen Nahrungsmittel erzeugt wurden, praktisch abgeschnitten. Familien, welche weder Feld noch Garten besaßen, mussten sich durch Tausch oder Dienstleistungen zusätzlich Lebensmittel verschaffen, da die zugeteilten Rationen allein zur Existenz nicht ausreichten.

Am 31.05.1945 wurde aus der Hindenburgstraße wieder die Hauptstraße.2)

Ende Mai 1945 nahm die Bahn den Personenverkehr in beschränktem Umfange wieder auf. Die Gleisanlagen und der unzerstörte gebliebenen Teil des Wagen- und Lokomotivenparks waren im Kriege heruntergewirtschaftet worden und befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Abgesehen von äußerlich schwer erkennbaren Mängeln an Fahrwerken und Bremsen waren fast alle Wagen sichtbar beschädigt. Sie besaßen die Personenwagen keine Fensterscheiben mehr. An ihrer Stelle hatte man Sperrholz- oder Papptafeln eingesetzt, von denen ein Teil mit winzigen Glasscherben versehen war, damit etwas Licht in das Wageninnere gelangen konnte. Viele Wagendächer waren durch Bomben- oder Granatsplitter beschädigt worden. Die Heizungen funktionierten nicht mehr. Trotzdem war der Ansturm auf die Züge gewaltig und überstieg deren Fassungsvermögen bei weitem. So fuhren Passagiere auf den Wagendächern mit oder standen auf den Trittbrettern an den Seiten der Abteilwagen und hielten sich an den Griffstangen fest. Allerdings gab es diese Bilder auf unserer Stecke wegen der Tunnel von Dörrberg, Oberhof und Zella-Mehlis nicht. Dafür machten sich das Fehlen der Abteilungsbeleuchtung und die vielen undichten Stellen besonders bei der Fahrt durch den langen Brandleitetunnel unangenehm bemerkbar. Die Abfahrtszeiten der wenigen Züge konnte man zwar auf handgeschriebenen Zetteln an den Bahnhöfen lesen, sie stimmten aber nur ganz selten. Manche Züge fielen aus, weil keine Kohlen für die Lokomotiven vorhanden waren, andere erreichten die Zielbahnhöfe nicht, da die kaum noch betriebsfähigen Maschinen unterwegs versagten. Das geschah besonders wegen der starken Steigung auf der Strecke zwischen Dörrberg und Gehlberg. Infolge technischer Mängel ereigneten sich hier in den ersten Nachkriegsjahren mehrere Unfälle, die glücklicherweise keine Personenzüge betrafen. Dazu einige Beispiele: Zwei durch Kriegseinwirkungen beschädigte Lokomotiven (Baureihe 58), die schon monatelang vor Kriegsende auf einem Abstellgeleis des Gehlberger Bahnhofes gestanden hatten, sollten zur Reparatur nach Meiningen geschleppt werden. Aus ungeklärten Gründen gerieten sie ins Rollen. Da Treib- und Kuppelstangen abmontiert waren, liefen die Räder völlig frei. Auf der abschüssigen Strecke rasten die unbemannten Maschinen, immer schneller werdend, in Richtung Arnstadt. Bereits in Dörrberg war ihre Geschwindigkeit so groß, dass sie durch die Fliehkraft aus der Rechtskurve unterhalb des Bahnhofes herausgetragen wurden und dabei ca. einhundert Meter Schienen mit sich rissen. Spätere Unglücke betrafen 3 Güterzüge, deren Bremsen versagten Zwei prallten in Gräfenroda auf dort stehende Güterzüge. Beim ersten kam das Lokomotivpersonal des Unglückszuges ums Leben, beim zweiten eine unbekannte Anzahl von Schwarzfahrern. Der dritte Zug wurde im Bahnhof Plaue auf das Anschlussgeleis der Dosdorfer Ziegelei umgeleitet, weil ein Personenzug auf der Strecke Arnstadt-Plaue unterwegs war. Trotz der ungeheuren Geschwindigkeit sprang das Lokpersonal ab und erlitt nur unerhebliche Verletzungen. Der Güterzug fuhr über den Prellbock des Gleisendes gegen den anschließenden Hügel und wurde vollständig demoliert.

Die Benutzung der Eisenbahn war unter den geschilderten Umständen alles andere als ein Vergnügen. Trotzdem bedeutete die Wiedereröffnung des Verkehrs einen ungeheuren Fortschritt. Die vielen Wanderer, die auf dem Wege zu ihrer Heimat oder zur Suche von Angehörigen und Überlebenden unterwegs waren, verschwanden von den Straßen. Menschen, die wie die Gehlberger weit entfernt von landwirtschaftlichen Gebieten wohnten, konnten dorthin gelangen, um sich bei den Bauern Lebensmittel einzutauschen. Leider eigneten sich die hiesigen technischen Glasprodukte nicht als Tauschobjekte für solche „Hamsterfahrten". Da waren die Gräfenrodaer mit ihren Einweckgläsern, Trinkgefäßen und Nachtgeschirren (!) schon besser daran. Am geschäftstüchtigsten erwiesen sich die Geschwendaer. Sie tauschten alle Arten von Thermometern und verstanden es, in dieser Notzeit erstaunlich gut zu leben. Abgeleitet von der mundartlichen Bezeichnung „kutten“ für „handeln, tauschen“, erhielt Geschwenda den Beinamen „Kuttno“. Es hieß, dass die Geschwendaer ihre Tauschbeziehungen in den folgenden Jahren bis nach Holland ausbauten. Derartige Geschäftstüchtigkeit kann aber nicht als Normalfall angesehen werden. Der Kreis derer, die aus jeder Situation Vorteile zu ziehen vermochte, war relativ klein. Das deutete sich schon in den ersten Tagen nach dem Abzug der deutschen Truppen an. Man konnte die Einzelgänger an den Fingern einer Hand abzählen, die sich damals in die Wälder schlichen, um aus den dort zurückgebliebenen Militärfahrzeugen brauchbare Teile abzumontieren und eventuell noch vorhandenen Kraftstoff abzufüllen. Es waren die gleichen Leute, die ebenfalls in der nachfolgenden Schwarzmarkt- und Schieberzeit ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen verstanden. Das traf auch für einzelne Einwohner aus den Nachbardörfern Goldlauter und Oberhof zu, welche die Schmücke, das Bucher Pirschhaus und die Fuchsfarm im Sattelbach ausplünderten. Das Gros der Bevölkerung hingegen blieb anständig und litt unter den Verhältnissen. Wer seine Familie nicht hungern lassen wollte, musste an die „Substanz“ greifen, d. h. Hausrat, Wäsche und andere Gebrauchsgegenstände bei den Bauern im Lande draußen gegen Lebensmittel eintauschen. Da diese aus dem gleichen Grunde von allen Seiten überlaufen wurden, verlangten sie für ihre Produkte immer wertvollere Tauschobjekte. Sie wurden in dem Maße reicher, in welchem die nichtbäuerliche Bevölkerung verarmte, benahmen sich in manchen Fällen auch herzlos und anmaßend und zogen sich so den Hass vieler Menschen zu. Alle diese unschönen Zeiterscheinungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Beistand damals durchaus überwogen.

Die Nöte nach dem Kriege waren jedoch nicht nur materieller Art. Viele Familien hatten Angehörige auf den Schlachtfeldern verloren. Solang die Leute noch unter dem Einfluss der patriotischen Phrasen des NS-Regimes standen und an einen Sieg glaubten, hatten die Hinterbliebenen bei allem Schmerz doch die Möglichkeit gehabt, dem Sterben ihrer Väter oder Söhne einen Sinn zuzuordnen. Nicht wenige trösteten sich damit, dass jene den “Heldentod“ für das Vaterland und eine bessere Zukunft kommender Generationen erlitten hatten. Nach dem Zusammenbruch zerriss dieser Schleier und offenbarte die grausame Wahrheit: sinnloser Tod für ein verbrecherisches Regime. Es ist verständlich, dass sich viele Betroffenen gegen diese Einsicht wehrten, es nicht wahrhaben wollten, resignierten oder verzweifelten. Millionen Menschen wussten überhaupt nichts über die Schicksale ihrer Angehörigen. Die Feldpostverbindungen zu den verschiedenen Kriegsschauplätzen waren schon seit Ende 1944 immer häufiger unterbrochen worden. Sie rissen ganz ab, als während der Rückzugsgefechte im Frühjahr 1945 niemand mehr wusste, wo sich die verschiedenen Truppeneinheiten befanden und wer noch zu ihnen gehörte. So warteten nach Kriegsende ungezählte Menschen auf Nachricht, ob ihre Angehörigen noch lebten, ob sie verwundet oder gefangen waren. Millionen sollten es erst nach Jahren, Hunderttausende niemals erfahren.

Durch den Einmarsch der alliierten Truppen wurden die Insassen von Konzentrationslagern befreit, welche von ihren Peinigern beim Heranrücken des Gegners nicht mehr verschleppt oder getötet worden waren. Sie kehrten nun heim. Fast alle hatten so schwere körperliche Schädigungen davongetragen, dass sie nie wieder ganz gesundeten, viele starben nachträglich an den Folgen ihrer Haft. Aus Gehlberg hatte sich niemand in einem KZ (Konzentrationslager) befunden.

Ein schwieriges Problem der Nachkriegszeit war die Bewertung der Mitgliedschaft in nationalsozialistischen Organisationen und des Verhaltens von Nationalsozialisten während der Zeit ihrer Macht. Das Regime hatte ein System entwickelt, welches den überwiegenden Teil der Bevölkerung organisatorisch erfasste. Unter den Beamten und Staatsangestellten gab es nur sehr wenige, die sich der Aufnahme in eine Organisation entziehen konnten. Wer nicht durch die verlogene Propaganda begeistert oder zumindest überredet worden war trat einer NS-Formation bei, um seinen Arbeitsplatz als Existenzgrundlage für die Familie zu erhalten. (Eine Ausnahme in Gehlberg war der Lehrer Karl Biemüller, welcher sich allen Werbeversuchen widersetzte und den eine Verletzung aus dem 1. Weltkriege vor Repressalien durch die Nazis bewahrte.) Die Angehörigen der nicht von der Staatsgewalt abhängigen Berufsgruppen unterlagen keinen so starken Druck, zogen es aber gegebenenfalls auch vor, lieber Mitglied einer Organisation zu werden, als Schwierigkeiten oder Erwerbsminderungen erleiden zu müssen. Nicht zu übersehen ist, dass es die NS-Propaganda außerordentlich gut verstand, den wahren Charakter und die wirklichen Ziele des Regimes zu verschleiern sowie wirtschaftliche und politische Erfolge emotional auszunutzen. Eine Sonderstellung nahm die Jugend ein. Sie konnte sich der NS-Beeinflussung überhaupt nicht entziehen, sondern sie wurden schon in den Schulen im nationalsozialistischen Geiste erzogen, in das sog. „Jungvolk“ eingegliedert und mit 14 Jahren von der „Hitlerjugend“ (HJ) bzw. dem „Bund deutscher Mädchen“ (BDM) übernommen.

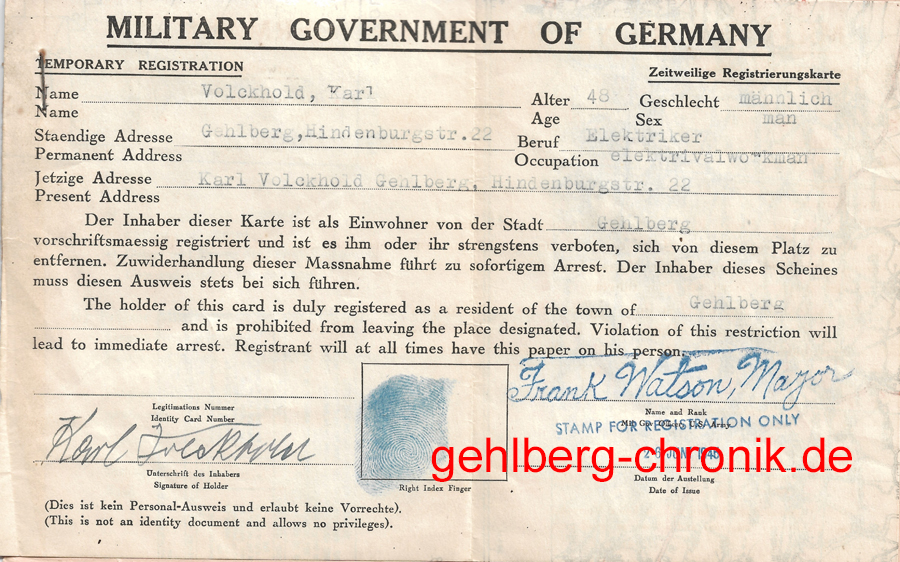

Als erster Schritt war eine allgemeine Registrierung aller Deutschen vorgesehen, bei welcher besonders die Mitgliedschaft zu NS-Formationen und der Wehrmacht festgestellt werden sollte. Dann wollte die Sieger alle ermittelten Kriegsverbrecher vor Gericht stellen und aburteilen. Die anderen Angehörigen von NS-Organisationen sollten durch „Entnazifizierungs- oder Spruchkammern“ überprüft und, je nach Grad ihrer Aktivitäten während der Zeit des „Dritten Reiches“, zu Bußen verurteilt oder freigesprochen werden. Alle 1920 oder später geborenen Personen fielen unter eine Amnestie, soweit sie nicht Kriegsverbrechen begangen hatten. Sie wurden von den Militärverwaltungen aller Siegermächte unbehelligt gelassen.

Abb. 1945-025 Abb. 1945-025 |

Wegen des bis Ende Mai nicht existenten und danach nur spärlichen Bahnverkehrs war die Verfügbarkeit eines Kraftwagens für die Gemeinde aus verschiedenen Gründen zwingend erforderlich.

Abb. 1945-024 Abb. 1945-024„Pass 1.5.45 Dieser Kraftwagen Nr. 20051 ist als Kurierfahrzeug für die Gemeinde Gehlberg bestimmt. Er wird gebeten, ihm dafür nötigenfalls Schutz und Hilfe zu gewähren. Bürgermeister The Major“ |

Dieses vom Bürgermeister selbst verfasste Schreiben reichte natürlich nicht. Es bedurfte einer Genehmigung der Fahrten die Amerikaner. Aber vor allem brauchte man ein funktionsfähiges Auto und einen Fahrer. Beides fand man bei Karl Volckhold.

Abb. 1945-026 Abb. 1945-026 |

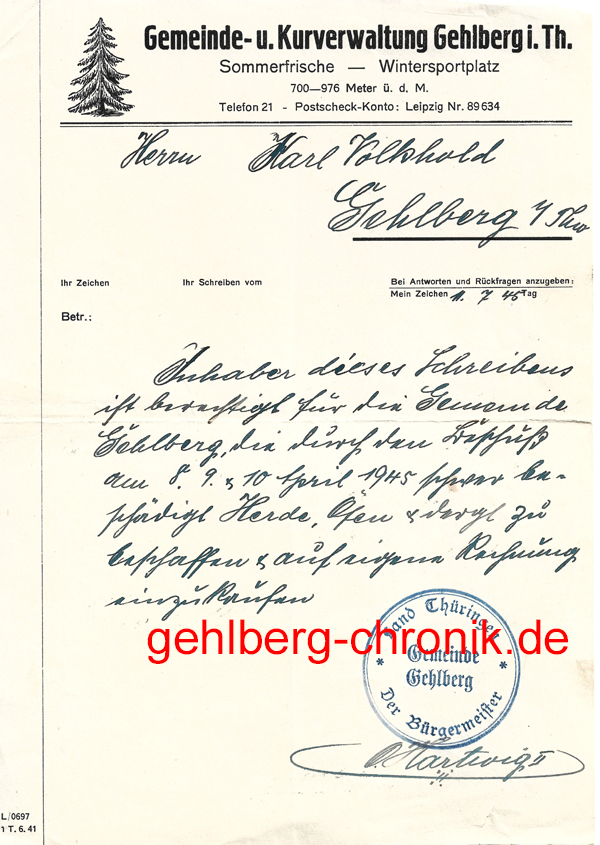

Wie aus der obigen Genehmigung ersichtlich ist, ging es um den Transport von Kranken und von lebensnotwendigen Dingen. Dazu gehörte, wie die nächste Abbildung verrät, keineswegs nur Essen.

Abb. 1945-027 Abb. 1945-027„Inhaber dieses Schreibens ist berechtigt, für die Gemeinde Gehlberg die durch den Beschuss am 8., 9. Und 10. April 1945 schwer beschädigten Herde, Öfen & dergleichen zu beschaffen & auf eigene Rechnung einzukaufen.“ |

Wegen Kriegsschäden konnte – im Unterschied zu den Nachbarorten – der Schulunterricht in Gehlberg noch nicht wieder aufgenommen werden.3)

Abb. 1945-013 Abb. 1945-013 |