Autor: Reinhard Schmidt (2023)

In Gehlberg lagen seit dem Frühjahr 1932 beide Glashütten still. Die Notstandsarbeiten Wegebau „Rund um den Brand“, „Rund um den Gabelbachskopf“, „Felsenschlag“ und die Rodeland-Gewinnung am Brand (Brandwiese) reichten für die vielen Arbeitslosen nicht mehr aus. Deshalb wurde eine neue Baustelle begonnen: das Waldbad im Haselbrunn. Einige Wochen (August 1932) beteiligte sich an den dortigen Ausschachtungsarbeiten auch eine kleine Gruppe des sogen. „freiwilligen Arbeitsdienstes“.

|

|

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation konnte man 1933 zunächst keine Besserung wahrnehmen, obwohl damals der tiefste Punkt der Krise schon überschritten war. (Die Besserung der kommenden Jahre wäre sicher auch ohne das Eingreifen Hitlers eingetreten.)

Vorläufig mussten also in Gehlberg die Notstandsarbeiten weitergeführt werden. Der Bau des Schwimmbades ging gut voran.

Abb. 078 Abb. 078Das Becken erhielt zunächst keine Betonierung, sondern schräge Böschungen, die mit gespundeten Bohlen befestigt wurden.

|

Das neue Schwimmbad wies große Mängel auf. So erwies sich der schräg geböschte und mit gespundeten Brettern abgedeckte Beckenrand als unzweckmäßig. Außerdem war der Untergrund so undicht, dass ständig Wasser abfloss und man Mühe hatte, den zum Badebetrieb erforderlichen Wasserstand zu halten.

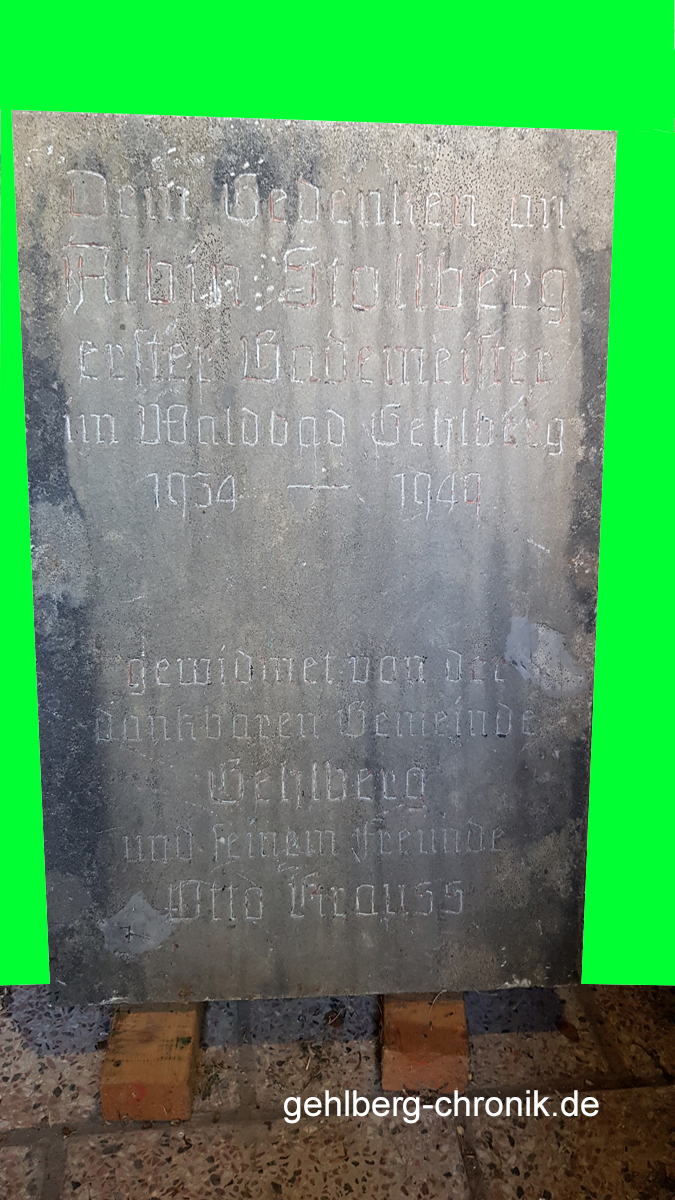

1934 kam aus Dessau Albin Stollberg als Bademeister nach Gehlberg. Er setzte die Beseitigung der Böschungen sowie die Zementierung des Beckens durch und widmete sich intensiv der gesamten Gestaltung des Objektes.

Abb. 1934-007 Abb. 1934-008 |

Die Tochter des Schwimmmeisters Albin Stollbergs war mit dem Bäckermeister Hermann Wirsing verheiratet. So entstand der Plan, im Waldbad ein Café einzurichten. Durch den 2. Weltkrieg blieb dieser allerdings unvollendet. Die Grundmauern des geplanten Cafés verstecken sich noch heute am bergseitigen Ende des ehemaligen Badgeländes im Gestrüpp unter einem Hügel.

|

|

Der Enkel von Albin Stollberg (Fritz Wirsing) erinnerte sich an einen grausigen Fund, den es in der Zeit unmittelbar nach dem großen Windbruch, also 1946/47 gab: Wegen des Borkenkäferbefalls und des Windbruchs waren viele auswärtige Hilfskräfte in und um Gehlberg, um das Schadholz aufzuarbeiten. Als Fritz eines Morgens zu seinem Großvater Albin ins Bad kam, herrschte dort helle Aufregung. Neben dem Sprungturm lag eine männliche Leiche mit einer Schädelverletzung auf der Rasenfläche. War der Unbekannte nachts zum Baden und beim Springen ins Becken auf den Grund aufgeschlagen? Aber wie sollte er dann von dort hoch auf die Rasenfläche gekommen sein? Lag hier ein Verbrechen vor? Der Tote wurde in die Leichenhalle gebracht. Die Neugier der Jungs um Fritz war unersättlich, weshalb diese sich in die Leichenhalle schlichen. Der Kopf des Toten war wegen der schrecklichen Verletzungen mit einem Sack verhüllt. Der Fall ist bis heute ungeklärt.

⇒ ![]()

1949 kam es zu einem „Beinahe-Badeunfall“: Vom Schwimmbecken war nur die stark abschüssige Sprunggrube, auf deren Schräge man leicht ausrutschte, mit Wasser gefüllt. Zwei Mädchen, welche nicht schwimmen konnten, rutschten hinein und drohten zu ertrinken. Der über 70-jährige Albin Stollberg konnte sie retten, aber das abschüssige Becken nicht aus eigener Kraft wieder verlassen. Stollbergs Frau überzeugte ihren Mann davon, dass es an der Zeit sei, den Bademeisterberuf aufzugeben.

In der anschließenden Zeit nach 1949 dürfte Joachim Eichhorn als Bademeister eingesprungen sein. Allerdings konnten dafür keine bestätigenden Dokumente gefunden werden.

Ganz sicher ist hingegen, dass Rudolf Franke am 24.05.1951 Gehlberger Bademeister wurde.8) Franke kam 1946 als Vertriebener aus dem Riesengebirge nach Gehlberg. Er bewohnte mit seiner Familie – wie andere Vertriebene auch – eine der enteigneten Skihütten am Brand.

|

|

Eigentlich stammte Rudolf Franke aus Eisenberg, hatte aber nach Krummhübel (heute Karpacz) im Riesengebirge geheiratet. Dort hatte er u.a. an der berühmten Hampelbaude Skiunterricht erteilt. Die Gemeinde Gehlberg stellte ihn 1951 als Bademeister und Skilehrer ein.

Abb. 1952-012 Abb. 1952-012Rudolf Franke als Teilnehmer eines Skirennens am Schneekopf. |

Ebenso wie sein Vorgänger Albin Stollberg zeigte Rudolf Franke ein sehr hohes Engagement für das Gehlberger Waldbad. Die Anlage war unter seiner Leitung stets tipptopp gepflegt. Das „Waldbad-Gehlberg“ war in der Region bekannt für seine Sauberkeit – allerdings auch für sein kaltes Wasser. Dieses floss ständig aus einer Quelle oberhalb des Bades ohne jegliches Vorwärmen zu. Dieser permanente Zufluss war auch nötig, weil es nie gelang, das Becken 100%-ig dicht zu bekommen.

Abb. 1965-007 Abb. 1965-007Das Waldbad war gut besucht. |

Nachfolgende Badeordnung stammt von 1954. Sie hing am Badeingang aus. Aus den Archivunterlagen war ersichtlich, dass diese Badeordnung mindestens bis 1958 Bestand hatte.

Abb. 1954-029 10) Abb. 1954-029 10) |

1957 war laut Gemeindeakten J. Eichhorn Bademeister und Skilehrer. Es gab Diskrepanzen zwischen der Gemeinde und R. Franke. Er kündigte. Im Dezember wurde mit R. Franke ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen.9)

1960 wurde es nötig, den Beckenboden neu zu zementieren.1)Wegen der steigenden Besucherzahlen wurde das Badgelände westwärts durch eine Liegewiese erweitert.

Nachfolgende Fotos zeigen ein im Bad veranstaltetes Sommer- und Sportfest.

|

|

Alljährlich hängte die Gemeinde eine Liste der Gegenstände aus, welche im Bad gefunden wurden. Nachfolgend die Fundliste von 1960.

Abb. 1960-021 11) Abb. 1960-021 11) |

1962 wurde erstmals bemängelt, dass das Bad keinen Anschluss ans Telefonnetz hatte. Dieser Mangel konnte übrigens nie zufriedenstellend behoben werden.2)

Das DRK kritisierte die Anordnung der Sprungbretter (1 und 3 Meter) übereinander und dass Rudolf Franke kein DRK-Mitglied war. Außerdem war der Zustand der Toiletten und Umkleiden häufiger Kritikpunkt seitens der Urlauber. 12)

1963 kam erstmals der Gedanke auf, den Zulauf zum Bad nicht durch einen offen Wassergraben, sondern durch eine Verrohrung zu realisieren. Jahre später wurde dieser Gedanke mittels einer flexiblen Leitung umgesetzt.3)

1965 wurden neue Umkleidekabinen gebaut.

Und 1966 erhielt das Bad Toiletten mit Wasserspülung. Auf der Liegewiese wurde ein Planschbecken für Kleinkinder betoniert.

1967 hatte man den alten verrosteten Maschendrahtzaun erneuert.4)

|

|

1968 arbeitete testweise Herr Possling als Kassierer.5)

Für das Folgejahr hatte man eine innovative Lösung vorbereitet:

Abb. 1969-012 |

Für das Jahr 1969 ist eine Urlauberbeschwerde aktenkundig, welche nicht das Bad, aber den Weg dorthin betraf. Wer nicht den Schleichweg über den „Rand“, vorbei am „Antonsbrunnen“ (Abb. 2024-020 und 022), wählte, sondern den über die Haselbrunnstraße, musste ab Pfarrhaus, wo ein Verkehrsverbotsschild stand, einen unbefestigten teilweise staubigen ca. 2 Meter breiten Weg benutzen. Nicht selten fuhren lauffaule oder auswärtige Badbesucher mit ihrem Kfz diese Strecke bis oberhalb des Bades. Unschöne Nebenwirkung war, dass die Fußgänger in eine Staubwolke gehüllt wurden. Weil Gehlberg auf die auswärtigen Badbesucher nicht verlieren wollte, wurde ein Kompromiss gewählt. Bereits einen Tag nach der Beschwerde wurde das Verkehrsverbotsschild durch eine Begrenzung auf 30 km/h ersetzt.6)

|

Abb 2024-022 |

1971 hörte Rudolf Franke auf, als Bademeister zu arbeiten. Seine Frau Charlotte arbeitete noch länger als Kassiererin.7)

Beide zogen später in die Nähe des Sohns nach Dessau/Roßlau.

Es war derzeit nicht zu recherchieren, wer in den Jahren 1972 bis 1976 als Bademeister tätig war.

An den Zaun oberhalb der Liegewiese grenzte ab Mai 1972 ein Kiosk mit einem kleinen Gastraum. Diesen, Waldbad-Baude genannt, betrieb – neben ihrem Taxi-Unternehmen - Familie Brückner (v. Mai 1972 bis September 1978). Der Eingang lag zwar außerhalb des Bades, aber durch ein Fenster konnten die Badbesucher sich mit Getränken und einem Imbiss versorgen. Die Rostbrätel der Rosemarie Brückner waren damals legendär. 1980 übernahmen die aus Geschwenda zugezogenen Gerhard und Ursula Mieth die Waldbad-Baude. Letzter Betreiber war ein Herr Siebert.

Abb. 1972-021 Abb. 1972-021 Abb. 1980-006 Abb. 1980-006 |

Von 1977 bis 1986 war Günther Junek bei der Gemeinde als Skilehrer und Schwimmmeister angestellt.

|

|

Herrn Junek folgte für 1 1/2 Jahre die Schwimmeisterin Brigitte Sieg nach.

Im Mai 1988 trat Mike Semisch aus Meiningen die Stelle als Schwimmmeister in Gehlberg an. Nach dessen Aussage fand er das Bad in einem ungepflegten Zustand vor. Die Ursache dafür vermutete er in der Nichtnutzung im Jahr 1987. Um das Bad wieder auf Vordermann bringen zu können, durfte er einen Bekannten als Gehilfen in Anspruch nehmen. Aus pragmatischen Gründen wohnten beide in der Hütte am Badeingang. Unter Regie des Herrn Semisch wurden die Toiletten, Duschen und Umkleidekaninen saniert. Außerdem wurde eine Beschallungsanlage installiert und mit Hilfe der „Gaststätte zum Waldbad“ ein Kiosk eingerichtet.

Herr Semisch führte für die Schulkinder den Schwimmunterricht durch. Den Gehlberger Jugendlichen bot er die Möglichkeit für Feiern, wie z.B. Abendschwimmen mit Musik.

Im Spätsommer 1988 verließ Herr Semisch Gehlberg und floh in die BRD. Jetzt (2023) lebt er in Schweden und betreibt ein Reiseunternehmen (www.mike-semisch-tours.de).

Im April 1989 bat der Bürgermeister den Rat des Kreises um Hilfe bei der Beschaffung dringend benötigter Spanplatten und beim Finden eines neuen Bademeisters. 13)

Im Herbst 1989 bahnte sich das Ende der DDR an. Fast alles wurde in Frage gestellt – so auch das Schwimmbad. Deshalb machte sich eine Bürgerinitiative für das Waldbad stark. Es galt, die Sicherheitsauflage zu erfüllen, wonach man vom Bad aus telefonisch den Rettungsdienst erreichen können musste. Im Dezember beantragte die Gemeinde bei der Post einen Telefonanschluss für das Waldbad. 14)

Im Februar 1990 kam die Absage der Post. 15)

Angesichts des Zeitdrucks besorgte der Bürgermeister Rolf Fleischhauer Telefonkabel, um sofort eine provisorisch Feldtelefonleitung zum Stellwerk X0 zu legen, damit dann von dort bei Bedarf Rettungsdienst etc. über das öffentliche Telefonnetz verständig werden konnten. Dies wurde mit dem aus Gehlberg stammenden Bahnhofsvorsteher Ullrich vertraglich geregelt. 16)

Bereits im Februar 1990 hatte die Gemeinde im „Freien Wort“ per Annonce einen Schwimmmeister gesucht. 17)

Heinz Griebel aus Gräfenroda erhielt den Vertrag für den Zeitraum 01.05. – 30.09.1990. 18)

Die Situation der Schwimmbäder wurde zunehmend schwieriger. Im März 1990 hatte sich der Bezirksausschuss für Schwimmmeisterfragen aufgelöst. 19)

Im April 1991 folgte ein Schreiben der Kreisverwaltung Suhl-Land, wonach die Nutzungsverantwortung für Schwimmbäder ausschließlich bei den Kommune läge und keinerlei Finanzzuwendungen vom Kreis zu erwarten seien. 20)

Der Gehlberger Bürgermeister gab daraufhin folgende Bekanntmachung heraus: 21)

Abb. 1991-009 Abb. 1991-009 |

Die Gemeinde hatte die Firma AS-Chemie aus Vienenburg beauftragt, eine Studie zur Perspektive des Waldbades zu erstellen. Der Vor-Ort-Termin war am 4. November 1991.

| Das Ergebnis lag am 17.01.1992 vor und enthielt folgende Kernaussagen: | |||

| - | Im Wasserzulauf wurden coliforme Keime festgestellt. | ||

| - | Die perspektivische Besucherfrequenz ist ungewiss (Anm. R. Schmidt: Die FDGB-Urlauber gab es nicht mehr, Diese fuhren nun privat dorthin, wohin sie zu DDR-Zeiten nicht durften. Die Betriebs-Kinderferienlager gab es – wie die Betriebe selbst - nicht mehr.) | ||

| - | Es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. | ||

| # | ein hydraulisches Kreislaufsystem „Schwimmbecken-Aufbereitung-Desinfektion-Schwimmbecken“ | ||

| # | ein neues Einströmsystem (Beckenrand, Überlaufrinne, Abdeckrost, Wasserspeicher) | ||

| - | Der Aufwand zur Sanierung des vorhandenen Beckens ist zu hoch. Dieses kann nur als Baugrube für ein kleineres Becken ohne Sprunggrube dienen. | ||

| - | Eine Wasserrutsche könnte angesichts fehlenden Sprungturmes die Attraktivität des Bades erhöhen. | ||

| - | Die Filterung des Wassers erfordert ein neues Gebäude. | ||

| - | Die gegenwärtige Lage der Gastronomie ist nicht sinnvoll und gehört in ein neues Eingangsgebäude. | ||

| - | Es ist eine Aufwärmung des Wassers nötig (Sonnenkollektoren, Badabdeckung). | ||

| - | Die Zuwegung zum Bad muss ausgebaut werden. | ||

| - | Die Sanierungskosten belaufen sich ohne Erschließungskosten (Wasserzulauf, Abwasser, Strom etc.) auf 3 050 000 DM.22) | ||

Nachfolgend einige der Fotos, welche damals gemacht wurden:

|

|

Somit war 1990 die letzte Badesaison des Gehlberger Waldbades gewesen.

Es erinnert an einen Schildbürgerstreich, dass 1992/93, als das Bad bereits geschlossen war, die Masten für die einst beantragte Telefonleitung gesetzt wurden.

Mehrere Jahre blieb das Bad völlig ungenutzt – wenn man davon absieht, dass einige Hüttenbesitzer am Brand die Sprunggrube illegal als Swimmingpool nutzten. Das Bad verwahrloste.

Abb. 2021-018 Abb. 2021-018"Dem Gedenken an Albin Stollberg, erster Bademeister im Waldbad Gehlberg 1934 - 1949, gewidmet von der dankbaren Gemeinde Gehlberg und seinem Freunde Otto Krauss" Diese Gedenktafel stand im Waldbad Gehlberg - bis zu dessen Schließung. Damit sie nicht Opfer von Vandalen oder durch Unwissende entsorgt wurde, rettete sie sein Enkel Fritz Wirsing. |

1995 versuchten die ABM-Kräfte Joachim Eichhorn und Rolf Kirchner, wenigstens das Becken für eine Forellenzucht zu nutzen (Anm. d. Autors: Stefanie Behnke benennt den Zeitraum 1992-1997). Im Gegenzug hatten Eichhorn und Kirchner sich verpflichtet, die Außenanlage in einem akzeptablen Zustand zu halten. Ihre Forellenzucht scheiterte 1997 wegen Unrentabilität. Und so nahm der endgültige Verfall seinen Lauf. Die Beckenwände begannen teilweise einzufallen. Das Gelände verwahrloste endgültig.

|

|

2014 erfolgte die „Renaturierung“ – eine Ausgleichsmaßnahme (im Zusammenhang mit dem Bau der A71 ?). Der Beton des Schwimmbeckens wurde geschreddert und das ehemalige Schwimmbecken damit verfüllt. Darüber wurde Erdboden und Lehm aufgeschüttet, zu einem Teich geformt und begrünt.

|

|

Ein Youtube-Video zum Ende des Waldbades gibt es im Internet unter https://www.youtube.com/watch?v=MogFcH5Gs8Q.

1) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 453 . 29.03.1960 . Protokoll über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung in Gehlberg am 29.3.1960

2) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 451 . 18.12.1962 . Dorfplan 1963

3) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 451 . 30.12.1963 . Jahresarbeitsplan 1964 der Gemeindevertretung Gehlberg

4) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 450 . 30.01.1967 . Beschluss 23 üb. d. Arbeitsprogramm d. Gemeindevertretung und ihrer Organe f. d. Jahr 1967

5) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 712 . 28.06.1968 . Protokoll über die Sitzung des Gemeinderates am 28.06.1968

6) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 712 . 25.07.1969 . Protokoll der Sitzung des Gemeinderates am 25.07.1969

7) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 443 . 12.03.1975

8) 20) Stadtbibliothek Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd.Nr. 454 . 06.04.1951 . Protokoll über die öffentliche Gemeindevertretersitzung am 6.4.1951

9) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.2 . lfd. Nr. 714 . 11.12.1958 . Protokoll über die Sitzung des Rates der Gemeinde am 11.12.1958

10) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.12 . lfd. Nr. 811 . 20.06.1954 . Badeordnung

11) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.12 . lfd. Nr. 811 . 03.10.1960 . Fundverzeichnis

12) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.12 . lfd. Nr. 811 . 07.06.1962 . Schreiben des DRK an die Gemeinde

13) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 11.04.1989 . Schreiben des Bürgermeisters an den Rat des Kreises

14) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 20.12.1989 . Schreiben des Bürgermeisters an das Fernmeldeamt Suhl

15) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 16.02.1990 . Schreiben der Posr an den Rat der Gemeinde

16) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 26.06.1990 . Vereinbarung zwischen DR und Gemeindeverwaltung Gehlberg

17) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 28.02.1990 . Annonce des Rates der Gemeinde im Freien Wort

18) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 01.05.1990 . Vertrag mit Heinz Griebel

19) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 23.03.1990 . Schreiben des Rates des Bezirkes an die Räte der Kreise

20) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 25.04.1991 . Schreiben Kreisverwaltung Suhl-Land an die Gemeinden

21) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 03.07.1991 . Bekanntmachung

22) Stadtarchiv Suhl . Signatur 3.4.11.8 . lfd. Nr. 638 . 17.01.1992 . Voruntersuchung, Sanierungsvorschlag und Kostenschätzung Dipl.-Ing. Peter Knauth

Zeitzeugen: Rolf Fleischhauer, Günther Junek, Günther Köllmer, Ute Neumann, Reinhard Schmidt, Anita Seeber, Mike Semisch, Peter Wagner und Fritz Wirsing, durch den ich besondere Unterstützung erhielt.

Abb. 076

Abb. 076 Abb. 077

Abb. 077 Abb. 079

Abb. 079 Abb. 1934-006

Abb. 1934-006

Abb. 2023-038

Abb. 2023-038 Abb. 1965-006

Abb. 1965-006 Abb. 2022-057

Abb. 2022-057 Abb. 1960-014

Abb. 1960-014 Abb. 1960-015

Abb. 1960-015 Abb. 1960-016

Abb. 1960-016 Abb. 1965-016

Abb. 1965-016 Abb. 1968-013

Abb. 1968-013 Abb. 2024-020

Abb. 2024-020

Abb. 1983-001

Abb. 1983-001 Abb. 1986-001

Abb. 1986-001 Abb. 1991-011

Abb. 1991-011 Abb. 1991-012

Abb. 1991-012 Abb. 1991-013

Abb. 1991-013 Abb. 1991-014

Abb. 1991-014 Abb. 1991-015

Abb. 1991-015 Abb. 1991-010

Abb. 1991-010 Abb. 2008-007

Abb. 2008-007 Abb. 2008-004

Abb. 2008-004 Abb. 2008-008

Abb. 2008-008 Abb. 2020-033

Abb. 2020-033 Abb. 2018-002

Abb. 2018-002 Abb. 2020-034

Abb. 2020-034